第21回 水素エネルギー研究会

(月刊『コロンブス』2025年7月号掲載)

地産地消エネルギー先進地、山梨県の挑戦!!

中小企業の水素・燃料電池産業参入・事業化を

産学官連携で人材養成 !!

月刊『コロンブス』2024年5・6月号でも取り上げた通り、山梨県は1957年に水力発電を事業化し、日照時間が長い地域特性を生かして太陽光発電事業にもはやくから乗り出すなど、半世紀以上にわたり県企業局が中心となって再生可能エネルギー事業を手掛けてきた。また、米倉山電力貯蔵技術研究サイト(甲府市)では、民間企業と協働で電力貯蔵技術の研究開発と事業化をすすめている。さらに、ここ数年は地産地消クリーンエネルギーの先進地として、地元の中小企業を中心に水素・燃料電池分野への参入促進や意識醸成を目的とした人材育成事業にも産官学連携で注力している。山梨大学の「水素・燃料電池産業技術人材養成講座」がそれだ。さっそく、その実践的な学びを詳しく紹介したい。

エネルギー地産地消を目指す

水素・燃料電池バレー構想

1960年代から燃料電池の研究をつづけてきた山梨大学では2008年、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事業で日本最大級の燃料電池用材料研究の拠点「燃料電池ナノ材料研究センター(現:水素・燃料電池ナノ材料研究センター)」を設立、産学官で次世代エネルギーの社会実装に向けた実証に取り組んでいる。

そのセンター長で水素・燃料電池技術支援室長も務める飯山明裕氏によれば「山梨が再生可能エネルギー事業で先行してきた背景には、県の積極的な姿勢があった」という。とくに水素・燃料電池分野については一貫して県の「成長産業」と位置づけ、10年以上、経済産業省資源エネルギー庁水素燃料電池戦略室(現:水素・アンモニア課)に県職員を派遣して国のエネルギー戦略に関する知見を高めるとともに、水素・燃料電池業界におけるネットワークを広げてきたそうだ。こうしたなか、15年6月に山梨県とやまなし産業支援機構、山梨大学が連携して「やまなし水素・燃料電池ネットワーク協議会」を設立、地域に水素・燃料電池関連産業を集積させ、クリーンエネルギーの地産地消を実践する「水素・燃料電池バレー」構想を打ち出し、産業界からさまざまな専門人材を呼び寄せた。日産自動車㈱の研究所で長年、燃料電池やEVシステムの研究に取り組んできた飯山氏自身も、このときに山梨大に招聘された研究者のひとりである。そして、彼ら専門人材が中心となり、「水素・燃料電池バレー」実現に向けて翌16年度からスタートしたのが「水素・燃料電池産業技術人材養成講座」だ。

専門人材による講座のほか

実践的で高難度な実習も

講座の目的は何より、地元の中堅・中小企業の水素・燃料電池関連産業への参入を促すこと。「そのためにこの分野の基礎的な知識を全般的に学べる内容になっている」と話すのは客員教授のひとり、岡嘉弘氏。「講座の内容についてはネットワーク協議会で頻繁にディスカッションを重ねているほか、県内企業をまわってニーズを吸い上げるようにしている」という。

講座は毎年4月から翌年2月までの毎週木曜18〜21時、40週全80コマ、計120時間にわたって行われる。

県の委託事業であるため受講は原則無料、16年度から24年度までの修了生は185名にのぼり、今年度も23名が受講中。「主に県内企業を対象としているが、県外企業であっても支社・支店が県内にある場合は受講可能。遠方から熱心に通ってくる受講者もいる」と岡氏。「自社で培ってきた高度な技術を水素・燃料電池の関連分野でも生かせるのではないか、と可能性を感じる企業が年々、増えている」という。事実、受講生たちはやる気満々で、平均出席率はなんと95・8㌫にのぼる。

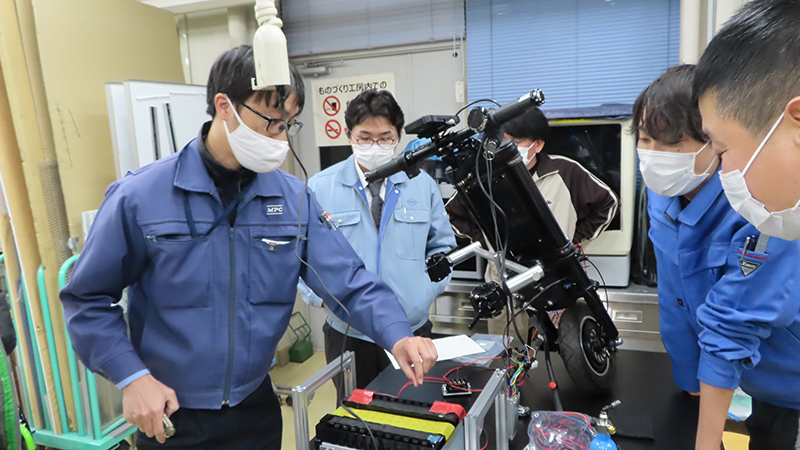

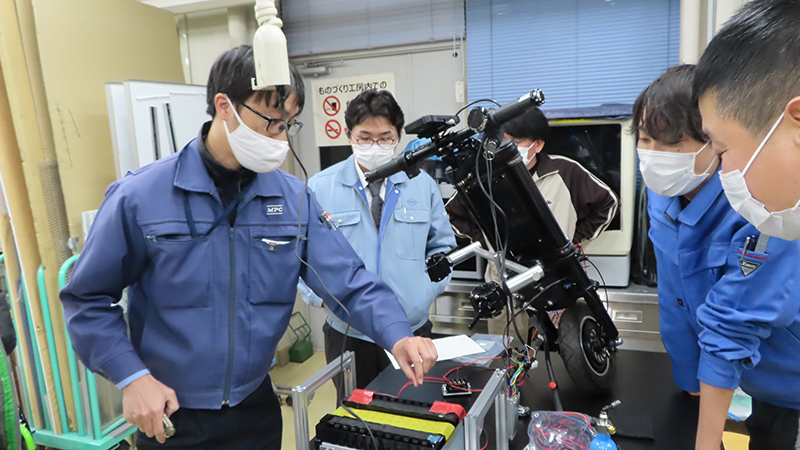

大企業や研究機関の第一線で活躍する専門人材たちが基礎技術や応用技術全般をレクチャーする座学は好評だが、とくにユニークなのが実習だ。「24年度の実習では受講生たちが4つのグループに分かれ、グループごとに実際に水素燃料電池を活用した商品開発に取り組んだ」そうだ。具体的には100W空冷燃料電池、水素吸蔵合金、DC-DCコンバータが提供され、後は設計から部材の手配、組み立てまですべて自分たちで行うという実践的かつ高難度の実習で「受講生らは試行錯誤しながら、たがいにアイデアを出し合い工事用照明やデジタルサイネージ、ポータブル冷温用意、アクアリウム、電動車いすなどを作り上げ、これら卒業制作の完成品はH2&FCEXPOにも展示し話題になった」という。

また、こうした専門的な講座・実習に加えて「新規ビジネスをいかに立ち上げるか」といった視点の講座もあり、「受講生たちが自身の企業の強みや課題を再認識するキッカケにもなっている」(特任助教の小林英美氏)そうだ。

修了企業の水素・燃料電池産業参入と

事業化を徹底支援

では、この講座を修了した企業はその後、実際に水素・燃料電池産業への参入をはたしているのだろうか。「追跡調査の結果、5〜6割は何らかの関連事業に乗り出している」と前出の岡氏。この割合をさらに高めるためにも、産学官連携で修了生をフォローしていく必要性を実感している、という。そこで、受講年度や所属・肩書の壁を越えて交流・情報交換できる場としてOB会「やまなしHFC研究会」を立ち上げたほか、24年度からは従来の「基礎コース」に加えて「事業化コース」もスタートした。このコースは「より高度で専門的な知識を得るのはもちろん、自社技術の新分野への適用可能性を実際に探り、事業化に向けた企画提案力や計画立案のノウハウも学べる内容となっている」そうだ。

この25年度で講座はちょうど10周年、「人をキッチリ育ててこそ、地産地消クリーンエネルギーの社会実装に向けた新産業が発展する。事業化コースを軸としてこれまで以上に各企業の伴走支援に力を入れていきたい」とセンター長の飯山氏は目を輝かせる。人材養成講座の講義の内容を動画版などで新潟県や静岡県などに提供したり、福島大学で連携講座を実施したり、と他地域との連携にも取り組んでおり、山梨を核に全国に水素・燃料電池産業立ち上げの機運が広がっていきそうだ。