第23回 水素エネルギー研究会

(月刊『コロンブス』2025年9月号掲載)

水素先進地・山梨県

「米倉山電力貯蔵技術研究サイト」を

視察研修して水素エネルギーの可能性を実感!!

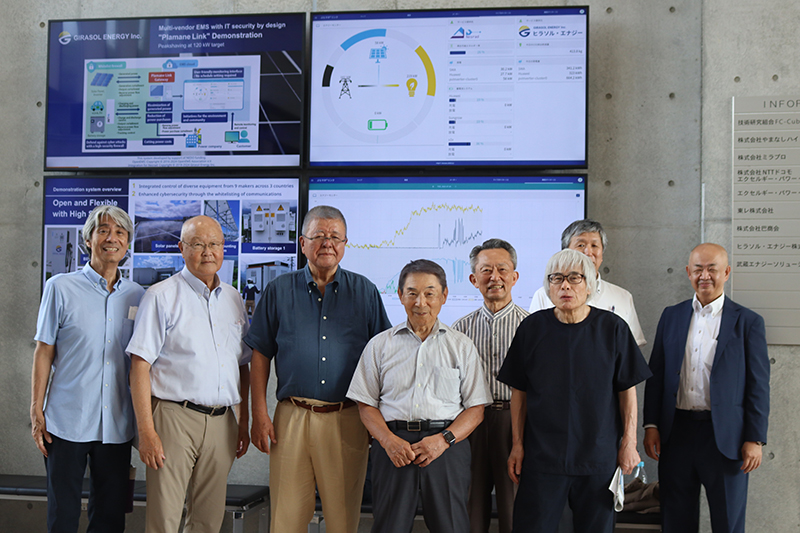

東方通信社が事務局を務める水素エネルギー研究会で7月9日、山梨県の米倉山電力貯蔵技術研究サイトの視察研修を実施した。当日は研究会最高顧問の入交昭一郎氏(元本田技研工業㈱副社長)と会長の村越政雄氏(㈱ムラコシホールディングス代表取締役・東京都商工会連合会名誉会長)、副会長の赤羽亮哉氏(㈱ティ・ディ・シー代表取締役会長)、成田春樹氏(㈱ナリタテクノ代表取締役会長)、会員から西武信用金庫の関秀雄氏、㈱ムラコシ精工の杉井英人氏ほか、事務局長の古川猛弊誌編集長、事務局の傳田純氏などが参加した。当日の模様をレポートしたい。

山梨県は半世紀以上にわたって再生可能エネルギー事業を手掛け、近年では民間企業や研究機関と協働で水素を利用した電力貯蔵技術などの研究開発や事業化に取り組んでいる。米倉山電力貯蔵技術研究サイトはその一大拠点だ。月刊『コロンブス』でも折に触れて米倉山における研究成果や実証プロジェクトの進捗状況を取り上げてきたが、「実際に研究開発や実証の現場を見たい」という入交昭一郎最高顧問や村越政雄会長、副会長や会員各位からの声を受け、水素エネルギー研究会として現地研修視察を実施することとなった。

山梨から国内外に広がる

P2Gシステム

視察研修の一行が最初に訪れたのは、世界最先端の水素エネルギーなどに関する研究開発企業が集積する米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ「Nesrad(ネスラド)」。ここで山梨県企業局の村松修一氏、新エネルギーシステム推進課の堀内伸一氏から山梨県における次世代エネルギー研究の歩みについて説明してもらい、研究サイト内の各施設を見学してまわった。

「山梨県が水力発電を事業化したのは1957年。以後、太陽光発電事業にもいちはやく乗り出すなど、県企業局が中心となって再生可能エネルギー事業をすすめてきた」と村松氏。そして2011年には、グリーンイノベーションの推進に向けて米倉山電力貯蔵技術研究サイトを開設、10㍋㍗の太陽光発電を稼働し、電力貯蔵技術の研究にも乗り出した。近年、力を入れているのが電気エネルギーを水素に換えて貯蔵、利用する「やまなしモデルP2Gシステム」だ。

このシステムは山梨県と民間企業で開発した自慢の水素プロジェクト。P2G(Power to Gas)とは「電力をガス燃料に変換して貯蔵、運搬し活用する」仕組みのことで、やまなしモデルでは「太陽光発電で得られた電力によって水を電気分解して水素をつくり、その水素を水素吸蔵合金に貯蔵し、水素出荷時に取り出して運搬し、使用する」という。太陽光発電は天候しだいで発電量が変動してしまうため、その不安定な部分を水素製造に活用しようというのだ。

一行はまず、このシステムの仕組みや主旨を米倉山次世代エネルギーPR施設「きらっと」内にある模型で予習したうえで、実際のP2Gシステム実証棟へと足を運んだ。

棟内に入ってすぐのところが電気分解で水素を製造する「大型スタック評価設備ゾーン」で、ここにはカナデビア(旧日立造船)製のPEM(固体高分子)形水電解装置が計3台設置されている。「1台につき出力は500㌔㍗で360N㎥/h(※1)の水素製造能力があり、トヨタの燃料電池車『MIRAI』6台分を1時間でフル充填できる」とのこと。

これら水電解装置の奥には「統合型熱コントロールシステムゾーン」があり、水素吸蔵合金でできたタンクシステムが並んでいる。製造した水素を冷やしてこの合金に吸着させ、使うときはあたためて放出させるそうだ。

そして、実証棟の外には水素の出荷設備が。ここで水素をトレーラーやカードル(※2)に充填し、県内外に運ばれさまざまに利用されることになる。

山梨県はこのシステムを中核として地域における安定したクリーンエネルギーの循環を仕組み化し、2050カーボンニュートラルを目指すとしており、実際に民間企業などによる導入もすすんでいる。その筆頭がサントリー白州工場だ。国内最大となる16㍋㍗級の「やまなしモデルP2Gシステム」を今年度中に稼働させるとしている。また、県外でもヒメジ理化田村工場(福島県田村市)で14.8㍋㍗級を建設しているほか、大成ユーレック川越工場(埼玉県川越市)や住友ゴム工業白河工場(福島県白河市)で0.5㍋㍗級のコンパクトモデルが稼働中、大田区京浜島の東京都有地でも今年度中に同規模のシステムが稼働予定だという。

さらに村松氏によれば、県では「やまなしモデルP2Gシステム」の海外展開も視野に入れ、インドやインドネシアでの調査を行っているそうだ。

水素利用インフラの発展を支える

研究の現場を見学

ついで、一行は水素供給利用技術協会(HySUT)の水素技術センターへ。センター長の佐藤俊幸氏は「HySUTは将来の水素社会の確立に向けて供給体制を整えていくことを目的として水素ステーション関連メーカーや水素供給事業者、機器メーカーなどが集まって組織したもので、ここ水素技術センターはその重要な研究拠点になっている」と説明。実際の水素ステーションと同様の施設をつくって技術開発やステーションの管理手法の高度化などを研究し、さまざまな実証を行っているという。「いくら水素が貯蔵しやすいといっても、適切に利用するにはさまざまな調整が必要となる」と佐藤氏。たとえば、ガソリンスタンドのように数分で水素燃料をクルマに供給するには、ガスの圧力を800気圧以上まで高くしなければならず、ガスが発熱して充填後の容器の温度があがりすぎてしまう。そこで、ガスを冷却しながら充填する必要があるが、実際にどの程度まで冷却すれば安全性を確保しつつ迅速に充填できるのか。また、高圧力下で機器や部品はどのくらい消耗してしまうのか。「当センターではこうしたさまざまな課題を一つひとつ検証し、最適なノウハウやルールを確立してきた」そうだ。おかげで、すでに乗用車向けの水素ステーションの運用・管理ノウハウは確立されており、目下の課題は「産業用トラックなど大型車両向けの水素供給インフラの仕様をどうしていくか」だという。物流業界の脱炭素化が課題となるなか、今後の研究の進展が期待される。

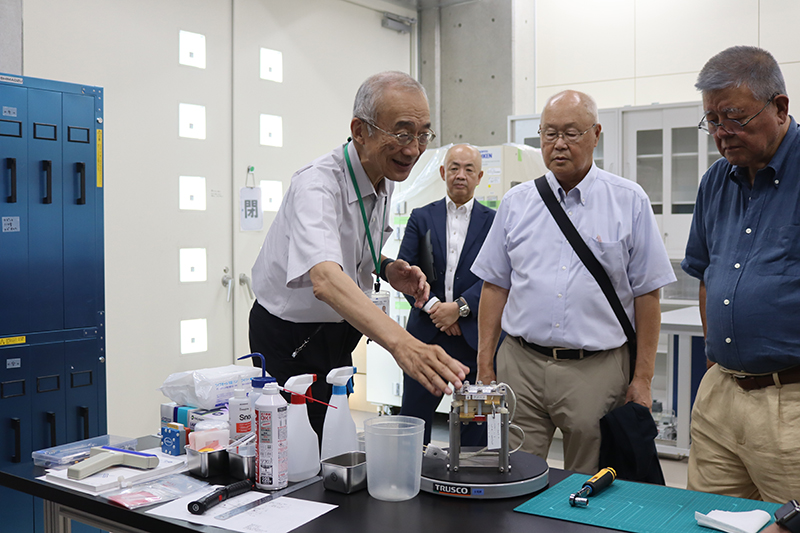

水素技術センターを後にした一行は「Nesrad」に戻り、視察研修の締めくくりに入居団体のひとつである技術研究組合FC-Cubicを見学した。FC-Cubicは2010年に民間企業5社と6大学、産業技術総合研究所の合計12団体によって設立された技術研究組合。主に国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から委託を受け、燃料電池システムに使われる触媒や電解質膜などの性能を解析、評価している。専務理事の小島康一氏にその詳細を解説してもらいながら、参加者一同、実に多岐にわたる緻密な実証が燃料電池技術の発展を支えていることに驚いていた。

一行はこれら山梨県がすすめる最新の水素製造・貯蔵・利用システムの実証施設と、水素エネルギーの利用インフラを支える研究施設をタップリと見学した。参加した会員からは「私は山梨県在住だが、米倉山がここまで先進的な研究の拠点ということは知らなかった。その現場を目の当たりにして驚いた」(㈱ムラコシ精工 杉井英人氏)、「専門的すぎて難しい部分もあったが、新しい技術の社会実装に向けて高度だが地道な実証が行われていることがよくわかった」(西武信用金庫 関秀雄氏)といった声が。また、副会長の赤羽亮哉氏(㈱ティ・ディ・シー代表取締役会長)や成田春樹氏㈱ナリタテクノ代表取締役会長)は「水素エネルギー研究の現場を実際に見る機会を、研究会としてもっと増やしていきたい」と意気込みを語っていた。「実際に水素エネルギーの製造・利用システムを見せてもらい、やはり水素を大量生産するには相当な技術革新が必要だが、地域レベルで地産地消エネルギーを循環させる仕組みとしては大いに可能性を感じた」とは研究会最高顧問の入交昭一郎氏。研究会会長の村越政雄氏(㈱ムラコシホールディングス代表取締役・東京都商工会連合会名誉会長)も「水素社会の本格化までにはまだ時間はかかると思うが、われわれが行きつく先であることはたしか。今回、水素先進地・山梨の米倉山でそのことを実感できた」と話している。

今後も、水素エネルギー研究会ではこうした視察研修やセミナー、勉強会などを重ねていく。今回の視察研修についてはレポート動画も鋭意制作中、YouTubeチャンネル『コロンブスTV』で配信予定なのでぜひ視聴してほしい。

※2 カードル……高圧ガスを充填したシリンダー(ボンベ)を複数本束ね、枠組みで固定したもの